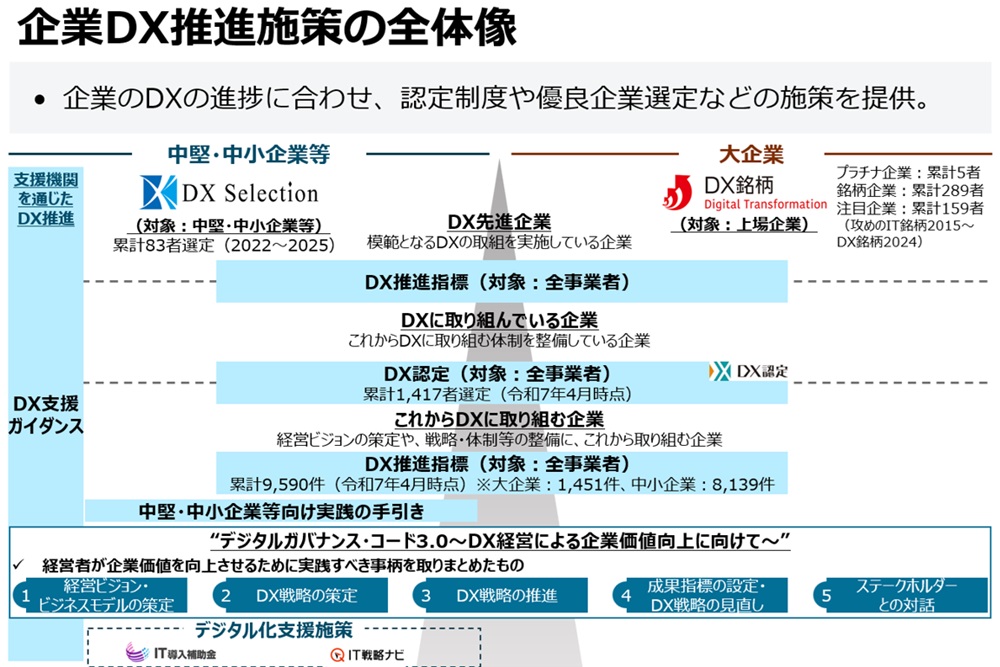

中小企業のDXを推進する経済産業省の主要施策

以下が、経済産業省が提供している主要施策の全体像です。下段から上段に向かってデジタル化・DXの成熟度向上を表しており、それぞれの段階に応じた施策を提供しています。

-

すなわち、

- DX推進に取り組む企業は、まず、デジタルガバナンス・コード3.0を理解して、

- 自社の現状を理解するためにDX推進指標で自己診断を行い、

- 課題を認識してDXに取り組む準備にかかります。

- 体制など、DXに取り組む準備ができたらDX認定に申請し、

- DX Readyの状態であることを経済産業大臣に認めてもらい、DXの実現に向けた活動を開始します。

ただ、資金や人材が限られる中小企業が独力でDXに立ち向かっていくのは容易ではありません。

-

そこで、

- 地域の中堅・中小企業のDXをDX支援ガイダンスに沿って支援している、地域の金融機関、ITベンダー、コンサルタントのサポートも受けながら、DXの実現を目指し、

- その成果を全国に知ってもらうためにDXセレクションに応募し、グランプリを目指します。

以上のようなシナリオで、国が提供する施策を活用いただきたいと願っています。

今回は、主な施策を簡単に紹介するとともに、本年3月24日に公開しましたDXセレクション2025について解説します。

デジタルガバナンス・コード

デジタルガバナンス・コードは、デジタル技術を活用して企業価値を向上させるための指針です。企業が持続的成長を実現するために、データ活用やAI、クラウドサービスなどを導入するとともに、サイバーセキュリティや個人情報保護の課題に対応します。

2020年の策定以来、デジタルガバナンス・コードはDXの進展や社会変化に応じて改訂が進み、最新の3.0版では、DX推進による企業価値向上に焦点を当てた経営者向けメッセージを追加し、更にはデータ活用強化、デジタル人材の育成・確保、サイバーセキュリティ対策の強化等を追記し、より実践的な指針として活用できるようにしています。

なお、中堅・中小企業等の経営者の方々向けには、新たに「中堅・中小企業等向けDX推進の手引き」を作成して公開しています。「中堅・中小企業等向けDX推進の手引き」は、デジタルガバナンス・コードに沿って自社のDX推進に実際に取り組む際に参考としていただきたい「DXの進め方」や「DXの成功のポイント」を分かりやすくまとめています。

DX推進指標

DX推進指標は、企業が自社のDXの現状を自己診断するためのツールです。この指標を活用することで、企業は自社のDX推進に関する課題を明確化し、経営層を含む関係者間で認識を共有し、具体的なアクションにつなげることが可能になります。

中小企業がDX推進指標を活用するメリットは多岐にわたります。

まず、自社のDXの現状を客観的に把握し、既に取り組んでいる施策の効果を評価できるため、明確になった課題に基づいて、次にどのような対策を講じるべきかを検討できます。 定期的に自己診断を行うことで、過去の状況と比較しながらDXの進捗状況を管理することも可能です。

また、経営層から各部門の従業員まで、自社のDXへの取り組みがどのレベルにあるのかという共通認識を持つことができ、全社的な協力体制を構築しやすくなります。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が提供する自己診断フォーマットに回答を提出した中小企業は、集計・分析された全体データと比較できるベンチマークを入手でき、自社のDX推進度が他の中小企業と比べてどの程度なのかを把握し、取るべき行動を明確にするのに役立ちます。

重要なのは、この指標を良い点を取るためではなく、課題を特定し、具体的なアクションにつなげるためのPDCAサイクルとして活用することです。

DX認定制度

DX認定制度は、企業がデジタル技術を活用して経営基盤や事業プロセスの変革に取り組み、競争力強化や持続的な成長を目指す姿勢を評価し認定するものであり、日本経済のデジタル変革を推進するものです。

認定を受けることで、企業は「DX-Ready」、つまり、「デジタルによって自社のビジネスを変革する準備ができている状態である」と国から認められます。

中小企業がDX認定を受けるメリットは、以下の通りです。

- 認定事業者は、IPAのホームページに一覧として掲載され、DX認定ロゴマークを使用できます。

- 日本政策金融公庫による低金利融資や、民間金融機関からの融資に対する信用保証協会の特別保証枠の利用など、中小企業を対象とした金融支援措置を受けることが可能になります。

- 中堅・中小企業等が対象となるDXセレクションへの自薦での応募も可能となります。

それ以上に重要なメリットは、認定取得のプロセスで自社のビジネス状況や経営環境を整理し、経営ビジョンを策定、DX戦略の立案、進捗指標の設定、経営者による情報発信、DX推進指標を用いた課題把握、サイバーセキュリティ対策の推進等に対して、体系的な取り組みが行えることです。このことは、実際にDX認定取得に取り組まれた経営者が挙げる、最大の効果となっています。

なお、DX認定制度は、取得に際して費用はかかりません。

DX支援ガイダンス

独力でDXを進めることが難しい中小企業に対し、地域金融機関等が支援することを促すため、「DX支援ガイダンス -デジタル化から始める中堅・中小企業等の伴走支援アプローチ-」を2024年3月に公表しました。

このガイダンスの目的は、地域金融機関をはじめとする支援機関が、中小企業のDX支援を通じて企業価値向上と自身の収益機会の創出につなげ、「本業支援」としてのDX支援を定着させ、地域経済の持続的な発展を牽引していくことです。

中小企業がDXを推進する上で、地域に根ざした金融機関や支援機関が重要な役割を果たすことを明確に示しており、多くの中小企業が抱えるリソース不足や専門知識の欠如といった課題に対し、地域社会全体でサポートする体制を構築し、支援機関同士が連携することで、より広範で専門的な支援を提供できるネットワークを形成し、地域経済の活性化につなげることを目指しています。

以上、主要な施策について簡単にご紹介しました。

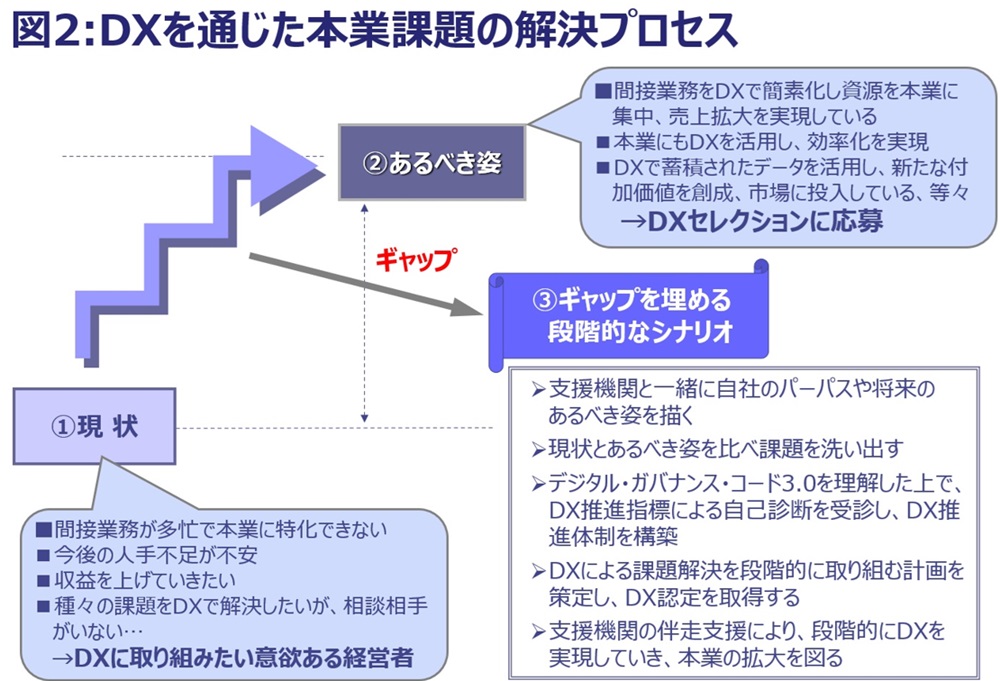

これらの施策を下図のシナリオのように活用することで、DXセレクションに応募しグランプリを目指す企業へと成熟していくことが可能となります。

以降では、このような取組プロセスを経てDXセレクション2025に応募され、優良事例に選定された企業をご紹介します。

中堅・中小企業のDX推進における模範事例:DXセレクション2025

DXセレクション制度の概要と目的

DXセレクションは、デジタルガバナンス・コードに沿った取り組みを通じてDXで成果を上げている中堅・中小企業から、DXのモデルケースとなる優良事例を評価・選定し、公表する制度です。そして、選定された優良事例を地域内あるいは業種内で横展開し、中堅・中小企業等におけるDX推進ならびに各地域での取り組みの活性化につなげることが、この制度の目的です。

DXセレクションは2022年に開始され、今年で4回目の選定となります。

選定にあたり、経営ビジョン・ビジネスモデルの策定、DX戦略の策定、組織づくり・人材・企業文化に関する方策、成果指標の策定・DX戦略の見直し、ステークホルダーとの対話といったデジタルガバナンス・コード3.0の項目に対応する取り組みを中心に、外部専門家による有識者委員会にて評価が行われました。そして、2025年3月24日、「DXセレクション2025」のグランプリ1社、準グランプリ3社、「優良事例」11社の計15社を公表しました。

グランプリ受賞企業:株式会社後藤組

株式会社後藤組は、大正15年創業の山形県米沢市に本社を置く総合建設業です。土木・建築のBtoB事業、注文住宅・不動産売買仲介・リフォームのBtoC事業を展開しており、東北地方の建設業としては初のDX認定事業者です。

同社は2019年より「全員DX」をテーマに、クラウドシステム(Google Workspace、kintone)の導入、BIM/CIMやICT施工の活用、現場のペーパーレス化、AI・データ活用、社内IT人材の育成など、多岐にわたるDXを推進してきました。これらの取り組みにより、人時生産性の向上、残業時間の削減、業務プロセスの効率化といった具体的な成果を上げています。

今後は、これまでのDXで培ったノウハウを地域と共有し、東北全体の生産性向上に貢献するため、ノーコードツールの導入支援、自社制作アプリの提供、イベント開催などの新規事業を強化していく予定とのことです。

準グランプリ受賞企業

株式会社近藤商会

北海道函館市に拠点を置く事務用品・OA機器販売会社であり、DXや健康経営による新しい働き方を提案しています。テレワークやペーパーレス化、Webマーケティングなどのデジタル施策を活用し、事務用品販売のビジネスモデルを訪問から通販へと転換しました。インサイドセールスを主体とした営業活動により顧客を全国に展開し、売上増と人員削減を実現しています。

株式会社ヒバラコーポレーション

茨城県に本社を置く工業塗装会社であり、製造業向けDX関連システムの開発も行っています。IoTを活用した遠隔地塗装工場運営や、AIを活用した品質管理など、独自のDXソリューションを開発・提供しています。

株式会社コプロス

山口県下関市に拠点を置く総合建設業です。BIM/CIM、XR、ドローン、ICT建機などの最先端システムを積極的に導入し、建設生産プロセスの変革に取り組んでいます。自社開発の日報管理アプリやスキル評価BIツールなどを活用し、データに基づいた意思決定を推進しています。

その他の優良事例受賞企業は、有限会社道環(北海道)、株式会社クリーンシステム(山形県)、株式会社メコム(山形県)、株式会社ヒカリシステム(千葉県)、株式会社トーシンパートナーズホールディングス(東京都)、株式会社池田組(富山県)、株式会社樋口製作所(岐阜県)、内藤建設株式会社(岐阜県)、株式会社eWeLL(大阪府)、株式会社モリエン(兵庫県)、株式会社白海(福岡県)、以上11社です。

今年の受賞企業の特徴として、ビジネスモデルの変革に成功した企業の事例が多く見られます。準グランプリ受賞企業を見ても、株式会社近藤商会は事務用品販売のビジネスモデルをオンラインに大きく転換し、株式会社コプロスは自社のDXノウハウを外部に提供する新たな事業モデルを構築しています。

これは中小企業のDXが、単なる業務効率化から、新たな収益源や市場機会の創出へと成熟してきていることを示唆しています。

また、株式会社後藤組、株式会社ヒバラコーポレーション、株式会社コプロスなどに見られる、データ活用やAIをより高度なアプリケーションに活用する事例や、株式会社白海による循環経済への貢献事例、株式会社メコムによる地域課題解決への取り組み事例など、DXをより広範な社会的課題の解決に活用する企業も増加傾向にあります。

このように、多くの中堅・中小企業がDXを積極的に活用し、顕著な成果を上げています。特に、ビジネスモデルの変革、高度なデータ活用、そして地域社会への貢献といった新たな傾向が増加していることから、中小企業のDXがより成熟し、多様な可能性を秘めていると理解できます。

読者の皆さまも、是非、国の施策を活用して、本業を活性化する手段としてDXに取り組んでください。

- 第1回記事:中堅・中小企業のデジタル変革を促進する経済産業省の取り組みとDXセレクション2025受賞事例(本記事)

- 第2回記事:なぜかあまり知られていない「DX認定制度」をやさしく解説 ~DXに立ち向かうのなら、この制度を活用しよう~

- 第3回記事:DXセレクション2025グランプリ受賞事例(株式会社後藤組)とデジタルガバナンス・コード3.0

- 第4回記事:デジタルガバナンス・コード3.0の概説と「経営ビジョン・ビジネスモデル策定」の重要性

- 第5回記事:デジタルガバナンス・コード3.0: DX戦略の策定と組織づくり

- 最終回記事:DX認定取得に向けた平均的なタイムラインとDX支援ガイダンス

筆者

|

経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 地域情報化人材育成推進室長・デジタル高度化推進室長 河﨑 幸徳 |

はじめに

近年、我が国経済の持続的な成長には、中堅・中小企業におけるデジタル変革(DX)の推進が不可欠となっています。経済産業省は、この重要な課題に対し、デジタルガバナンス・コード、DX推進指標、DX認定制度といった多様な政策を展開し、その取り組みを支援しています。

今回これらの施策について皆さまにご理解いただく場を提供いただきました。今月から6回のシリーズとしてご紹介していきます。

経済産業省 デジタル高度化推進室長 河﨑 幸徳