寄稿:株式会社GxP (X-Analysis国内総販売代理店)

1. 次世代継承の実現 ― Z世代・α世代への布石

今後、レガシー資産の保守・継承の現場は、Z世代(1990年代後半〜2010年代初頭生まれ)や、あと数年で社会人となってくるα世代(2010年代以降生まれ)といったデジタルネイティブ層に委ねられるケースが増えます。

一般的に、レガシー資産の保守・継承に関わるプロジェクトに新たに加わった若手が最初につまずくのは「そもそもこのプログラムは何をするものなのか」という入口部分です。そして、従来であれば、過去の設計書を探し、更新されていないドキュメントと照らし合わせ、現場のベテランから断片的に情報を聞き取る──そのような時間と労力が必要でした。

一方、今後を担うZ世代・α世代は、情報検索やSNS的なインタラクションに慣れており、「質問→回答」という会話型のUI/UXに強い親和性を持っています。この観点から、Z世代・α世代の学習スタイルにフィットしていると言えるのは、「このプログラムの概要を教えて」と尋ね、プログラムの役割・入出力条件・主な処理フローなど、基本設計書レベルの情報が返ってくる自然言語対話でしょう。そして、自然言語対話による対応を実現することで、「まず聞く・試す」文化を継承プロセスに取り入れることができます。

自然言語操作によるプログラム解析を可能として、Eclipseベースの可視化機能と組み合わせることで、IBM i 資産の理解・改修効率の飛躍的な向上に寄与するのがX-Analysis Assistantです。

そこで、本記事では、新たな切り口と言える「対話型解析」をZ世代・将来のα世代を含む次世代エンジニアへの継承プロセスとする観点で、「ソース概要での基本設計情報抽出 → ソース説明での詳細設計情報獲得 → テストケース作成によるテスト仕様化」という3ステップを具体的なシナリオとして掘り下げます。

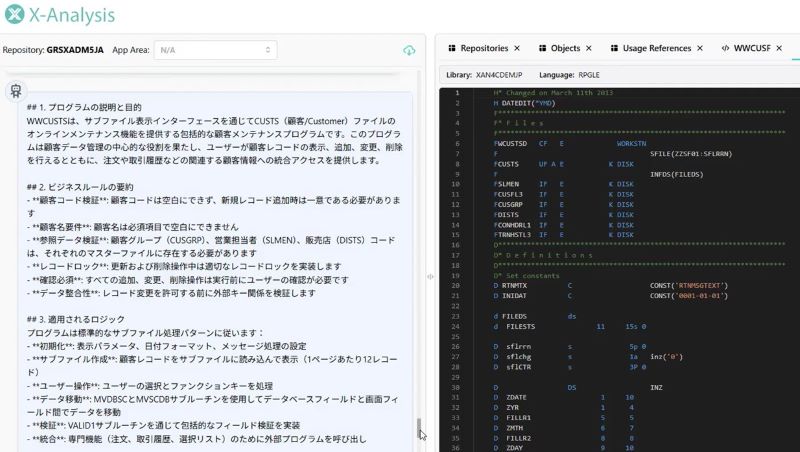

2. 基本設計情報の抽出 ― ソース概要の価値

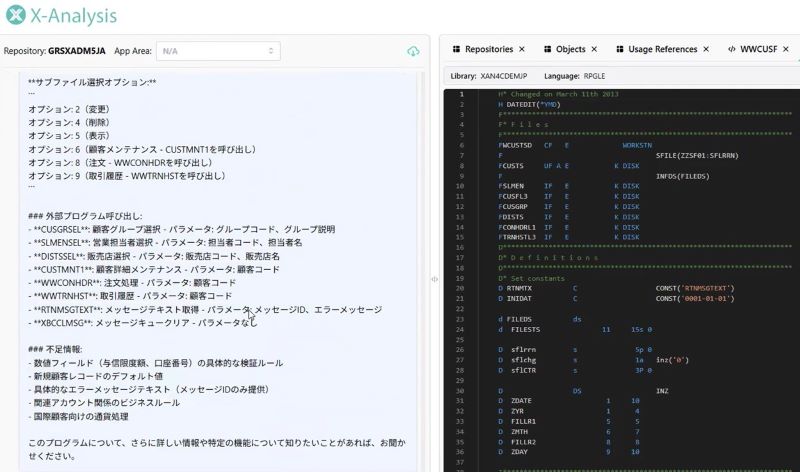

X-Analysis Assistantのソース概要機能では、自然言語で尋ねるだけで、基本設計書レベルの情報が即座に返ってきます。さらに、解析結果はそのままドキュメント化できるため、次世代が使いやすいナレッジベース構築にもつながります。

これは、設計ドキュメントを探し回る初動フェーズを大幅に短縮する効果があり、若手が早い段階で全体像を掴むことを可能にします。

”

”

▲図1 ソース概要の出力例 抜粋 プログラム概要とルール・ロジック説明部分

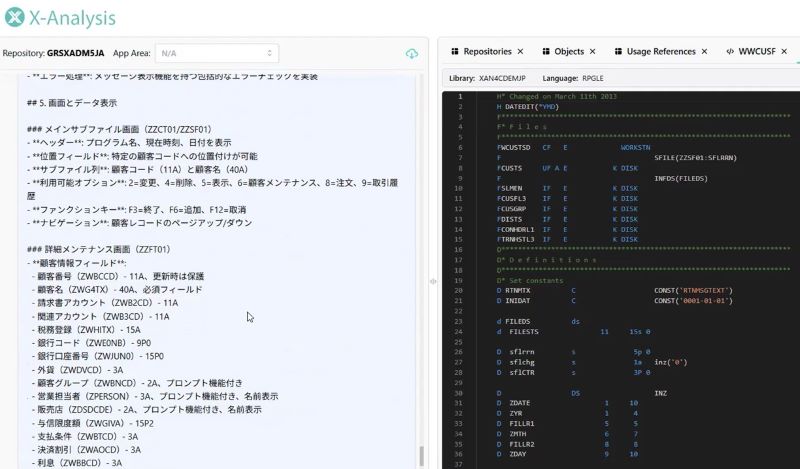

▲図2 ソース概要の出力例 抜粋 画面仕様説明部分

▲図3 ソース概要の出力例 抜粋 サブファイル 部分

3. 詳細設計情報の獲得 ― ソース説明機能の進化

概要を理解した次のステップは、実際の処理ロジックやデータ操作の詳細を知ることです。

ここで活躍するのが、ソース説明機能です。Assistant はコード中の特定の処理部分を指し示して「このロジックの意味を説明して」と依頼すると、実際のソース構造や変数の役割、ビジネスルールに即した解説を生成します。

このアプローチの特筆すべき点は、X-Analysis のリポジトリ情報を参照した説明であることです。単なるAIの推測ではなく、実際のアプリケーション資産の裏付けに基づいた内容が返ってくるため、誤解や無用な推測が大幅に減少します。

結果として、詳細設計書を参照する感覚でコードを理解できるようになり、未経験者でも改修やレビューの土台を作ることが可能になります。

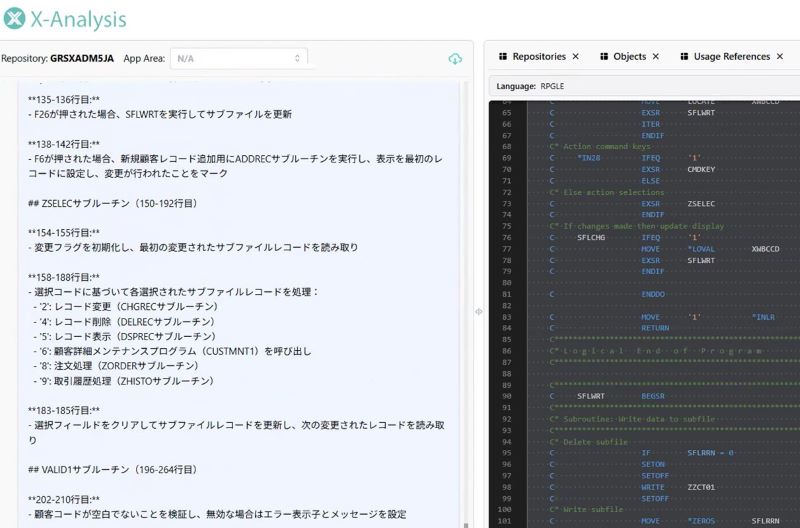

▲図4. ソース説明の出力例 サマリー。

「155行目から188行目を更に詳細に説明して」等具体的な行を入力すると更に詳細な説明が出力される。

4. テスト仕様の自動化 ― テストケース作成機能

システム理解の最終ステップは「テスト計画の立案」です。改修や新規開発において、仕様の理解とテスト項目作成は切り離せません。

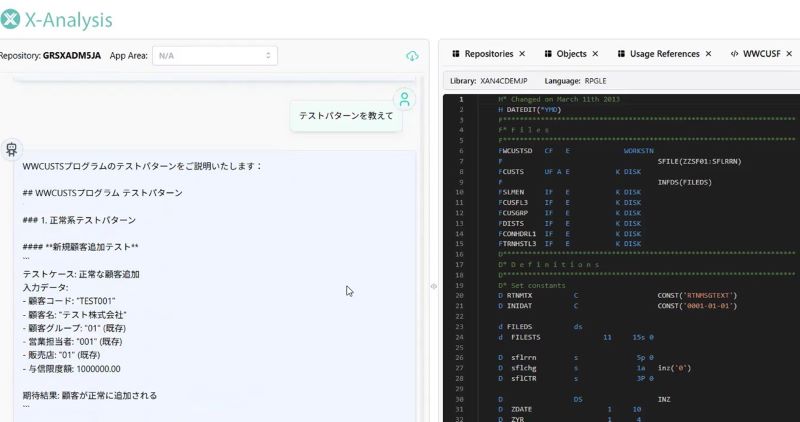

Assistant に「このプログラムのテストパターンを作って」と依頼すると、機能テスト・入力検証・機能連携・キャンセル/終了処理・境界値テストなど、多岐にわたる観点を網羅したテストケースが提示されます。

これにより、テスト設計ドキュメントのたたき台を短時間で生成でき、品質確保のスピードを飛躍的に向上させます。

特に若手や外部メンバーが参画する現場では、「どの観点でテストすべきか」の経験値が不足していることが多く、この自動化は品質の平準化にも直結します。

▲図5. テストケースの出力例 顧客マスタ管理画面プログラム レコード追加

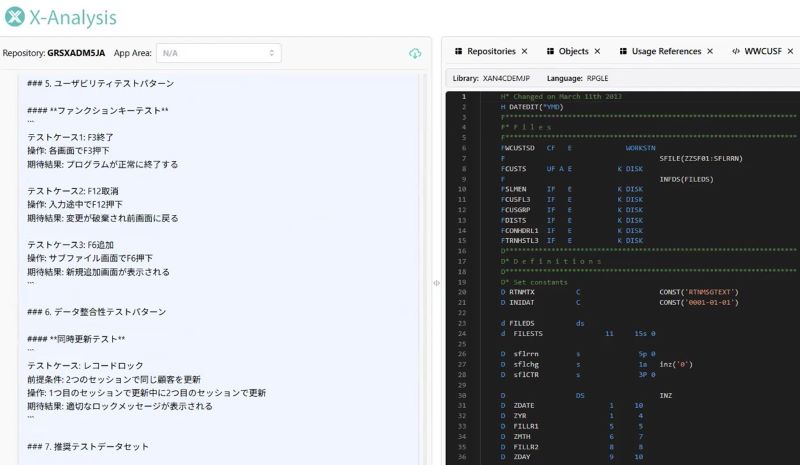

▲図6. テストケースの出力例 顧客マスタ管理画面プログラム 各種テスト項目出力

図5と図6に記載のテストケースでは以下の項目が出力されています。

分類別テスト大項目一覧(各項目のテスト内容の明細が画面に記載)

-

基本機能テスト

- 顧客一覧の表示

- 位置指定による一覧表示開始位置の変更

- 顧客情報の追加(正常系)

- 顧客情報の変更(正常系)

- 顧客情報の削除(正常系)

- 顧客詳細の表示(読み取り専用)

-

入力検証テスト

- 顧客番号の未入力チェック

- 顧客名の未入力チェック

- 顧客番号の重複チェック

- 顧客グループコードの存在チェック

- 営業担当者コードの存在チェック

- 販売店コードの存在チェック

-

機能連携テスト

- 顧客一覧の表示

- 顧客グループのF4プロンプト(選択画面表示)

- 営業担当者のF4プロンプト(選択画面表示)

- 顧客注文情報画面への連携表示

- 顧客取引履歴画面への連携表示

-

キャンセル/終了テスト

- 追加操作のキャンセル動作

- 変更操作のキャンセル動作

- 確認画面でのキャンセル動作

- プログラムの正常終了

-

境界値テスト

- 与信限度額の最大値入力

- 顧客名の最大長入力

5. 従来機能との相乗効果

重要なのは、これらのAI機能が、Eclipseで稼働するX-Analysisのクライアントにおける従来機能を置き換えるものではないという点です。

むしろ、既存の影響分析や構造可視化、クロスリファレンスと組み合わせることで、テキストによる理解とビジュアルによる理解の両輪が成立します。

-

例えば

- 影響分析結果をビジュアルで確認し、影響箇所のソース行をAssistant に自然言語で説明してもらう。

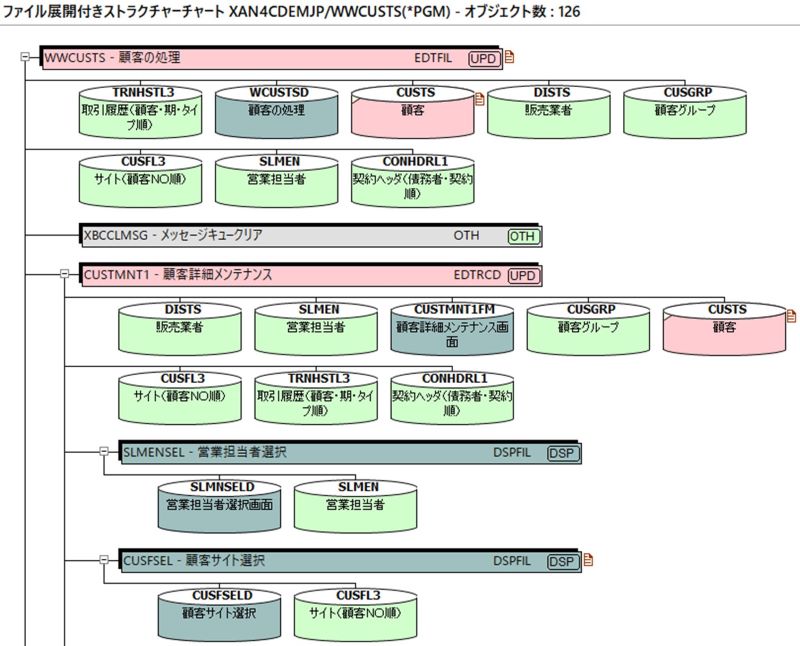

- ストラクチャーチャートで呼び出し関係を見ながら、該当箇所のロジックをAI説明で補足する。

これにより、従来よりも短時間で深い理解を得られる解析プロセスが完成します。

6. 現場活用シナリオ

-

実際の導入現場では、以下のようなシナリオで成果が出ています。

- 改修プロジェクトの初期段階

若手が数日かけていた仕様把握を数時間に短縮 - テスト設計レビュー

AIが作成したテストケースを叩き台とすることでレビュー効率化 - 教育・研修

新人研修で「対話型設計書読み」をカリキュラム化

これらの活用例は、単なるツール導入ではなく、現場文化や教育手法の変革にまで波及しています。

まとめ

-

X-Analysis Assistantによる

- 基本設計情報の迅速な取得

- 詳細設計情報の根拠ある解説

- テスト仕様の自動生成 は、レガシー資産の継承における理解・設計・品質確保のプロセスを一気通貫で支援します。

Eclipse版の従来機能と自然言語対話の融合は、Z世代・α世代にとって親しみやすい継承環境を実現し、IBM i 資産を未来へと繋ぐ力となります。

これからの継承は、ドキュメントの山を渡すのではなく、会話を通じて知識と経験を手渡すことになるでしょう。

関連情報

筆者

|

|

株式会社GxP |