1988年6月21日、今からさかのぼること35年前のこの日にAS/400は産声を上げました。S/38, S/36の後継機として、いわゆるオフコン、アメリカ本国でも「Application Business Systems」として発表されたこのマシンは、”汎用機“であるIBM z(その当時はES/9000だったでしょうか)との対比で中堅企業の”ビジネス用途“と位置付けられていたため、CMにも俳優の森繁久彌氏を起用し「社長の決断」というキャッチフレーズで華々しくデビューを飾ったのでした。

その当時のCMです。今のIBMのイメージからするとかなり「泥臭い」感じがします。

https://www.youtube.com/watch?v=2od4x4LU_NM

ちなみに、アメリカでは、当時M☆A☆S☆Hというコメディ映画で人気だったアラン・アルダという俳優をコマーシャル起用していたそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=ylKD9c837gM

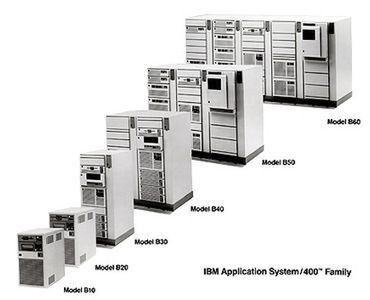

アメリカ版のCMだと、小さい筐体から、ビジネスの成長に合わせてシステムもどんどん増強できるイメージがより伝わりますね。

デビューしたAS/400のモデルはデスクサイドモデルのB10からラック搭載型の最上位B60までありました。ラック搭載モデルでは、だいたい重たいディスク装置のユニットをラックの下段に配置し、その上に本体、テープ装置、ディスケット(フロッピーディスクのことをIBMはこう呼んでいました)装置などが配備されていました。

※そのせいで、マシンルームの清掃に入ったおばちゃんの掃除機が本体にぶつかったはずみでディスクの電源スイッチがOFFとなり、システム異常終了という涙目な経験も。

また当時画期的だったのは、「アプリケーション・システム」という位置づけから、かなり早い段階からPACKシリーズの前身となる業種別アプリケーションを多数用意していたということでしょうか。経理のX-Packに販売管理のD-Pack、生産管理のP-Packに始まり、90年代にはさらに細分化したLPG-Pack(LPGガス配送管理向けパッケージ)やConst-Pack(建設業向けパッケージ)など多数の業種別アプリケーション・パッケージが用意されていたのも特徴的でした。

当時駆け出しのSEだった筆者は、前身のS/38から比べると格段に小さくなった筐体に驚きつつ、正直中身はCPF(S/38のOS)にS/36モードが追加されたようなもの、などと生意気にも思っておりました。その当時の誰が、今自分の書いているRPGプログラムが35年後まで現役で稼働していると考えたでしょうか?

TIMIによるテクノロジーとアプリケーションの分離、アプリケーション資産の継承性は35年間、5250の黒画面に始まり、クライアント・サーバー全盛期、e-businessとインターネットの普及、クラウドの時代まで長きにわたり、テクノロジーの変遷に影響を受けずに企業の資産である基幹業務を守ってきました。

DX全盛期の今、その資産を有効活用しつつ、APIなどで外部連携をしながらもっと企業の価値を高められるシステム、それが森繁社長の言っていた「成長するほど差が出るシステム」なのではないでしょうか?

併せて読みたい

●オフコンとIBM i の歴史を振り返る

「IBM i の誕生を探る~IBMのオフコンはいかにして生き残ったのか?」

https://iworldweb.info/column/serials/5

●進化し続けるIBM i のシステム開発環境

「IBM i 進化論~知っておきたい12のこと~」

https://iworldweb.info/column/serials/6

●IBM i を基礎から学びなおす

「IBM iの基礎」

https://iworldweb.info/column/product/basic